Mit Lucas Cranach dem Älteren beginnt eine neue Ära in der deutschen Kunst: Eine, die Porträtmaler, Bildung, Begabung und handwerkliches Können miteinander verbindet. Unser Künstler wird 1472 in der oberfränkischen Stadt Kronach geboren. Das Malerhandwerk erlernt er bei seinem Vater Hans Molle, bevor er sich als Geselle auf Wanderschaft begibt. Er wählt den Nachnamen Cranach und signiert seine Bilder mit den berühmten Initialen „LC“. Eine Namensänderung beim Verlassen des Herkunftsorts war im Zeitalter der Renaissance absolut üblich, insbesondere bei Künstlern, Gelehrten und Handwerkern. Lucas Cranach bedeutet so viel wie „Lucas aus Kronach“.

2. „Das ungleiche Paar“ (um 1530)

3. Damenbildnis, früher Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers (um 1530)

4. „Die Fabel vom Mund der Wahrheit“ (1534)

Erst um das Jahr 1500 lassen sich die ersten erhaltenen Werke Lucas Cranachs datieren – zu diesem Zeitpunkt ist der Künstler etwa 30 Jahre alt. In Wien, dem kulturellen und humanistischen Zentrum Mitteleuropas, entstehen frühe Porträts sowie die Schottenkreuzigung.

Cranach ist Teil der künstlerischen Wandlung: Nicht mehr das Handwerk des mittelalterlichen Bildermachers soll im Vordergrund stehen, sondern die Bildung und Begabung des Renaissancemenschen. Im Porträt, einem damals neuen Bildtypus, spiegeln sich die Auftraggeber einer einflussreichen städtischen Gesellschaftsschicht wider: Kaufleute und wohlhabende Bürger.

Cranach: Künstler plus Werkstatt

Hören wir den Namen „Cranach“, so ist meistens Lucas Cranach der Ältere gemeint. Außerdem gab es da noch die Cranach-Werkstatt mit ihren anonymen Meistern, den Umkreis und natürlich auch Sohn Lucas Cranach den Jüngeren, der erst später als eigenständiger Künstler agiert. Er ist es auch, der Cranach d.Ä. als Werkstattleiter ablöst.

Bei machen Bildern lässt es sich trotz Analysen gar nicht so genau sagen, wer sie eigentlich gemalt hat. Manches passierte arbeitsteilig, bei manchen Bildern schafft Lucas Cranach d.Ä. die Vorlagen. Vielleicht kontroliert er das Bild am Ende auch und ergänzt letzte Details.

Im Sinne des damaligen Werkstattgedanken ist das Gesamtwerk als ein Produkt aus mehreren Händen zu betrachten. Ein traditioneller Handwerksbetrieb eben (ähnlich wie bei den Bellini in Venedig). Was die Werkstatt verlässt, wird mit dem Cranach-Emblem versehen – einer Art Markenlogo, das der Künstler im Jahr 1508 mit seinem Wappenbrief erhalten hat. Es zeigt eine Schlange mit aufgestellten Flügeln.

Übergang von Spätmittelalter zu Frührenaissance

Cranach gilt heute als Innovator zwischen Mittelalter und beginnender Neuzeit. Im Repertoire hat er sowohl mythologische als auch biblische Themen. Zusammen mit Albrecht Dürer, Hans Baldung Grien, Hans Holbein, Albrecht Alrdorfer und Matthias Grünewald gehört Lucas Cranach d. Ä. zu den bedeutendsten deutschen Künstlern seiner Zeit. Sie alle sind sowohl Kollegen als auch Kontrahenten und kennen das Werk des jeweils anderen. Teilweise sollen sie in ihren Bildern sogar aufeinander reagiert haben. Etwa, indem sie ähnliche Motive malten o.ä.

Wer heute durch ein Cranach-Gemälde blickt, spürt nicht nur die Technik eines Meisters, sondern auch den Geist einer ganzen Epoche, eingefangen in Farbe und Form. Hier geht’s zu Cranachs „blutrünstigen Frauen“ – da ich großer Fan bin, bin ich ständig auf der Suche nach seinen Bildern, sobald ich ein Kunsthaus betrete.

Quelle

Dankend erwähne ich an dieser Stelle ein ganz wunderbares Buch, das ich irgendwo in einem Museumsshop gekauft habe: Cranach A–Z von Teresa Präauer (ISBN: 978-3-7757-5179-7). Die Autorin schreibt in einer klaren und verständlichen Sprache, die nicht nur Kunsthistoriker begeistern kann, sondern auch jene, die sich viele spannende Fakten auf einmal reinballern wollen. Hinzu kommt ihr pointierter Humor und die sagenhafte Illustration des Buches. Sehr empfehlenswert.

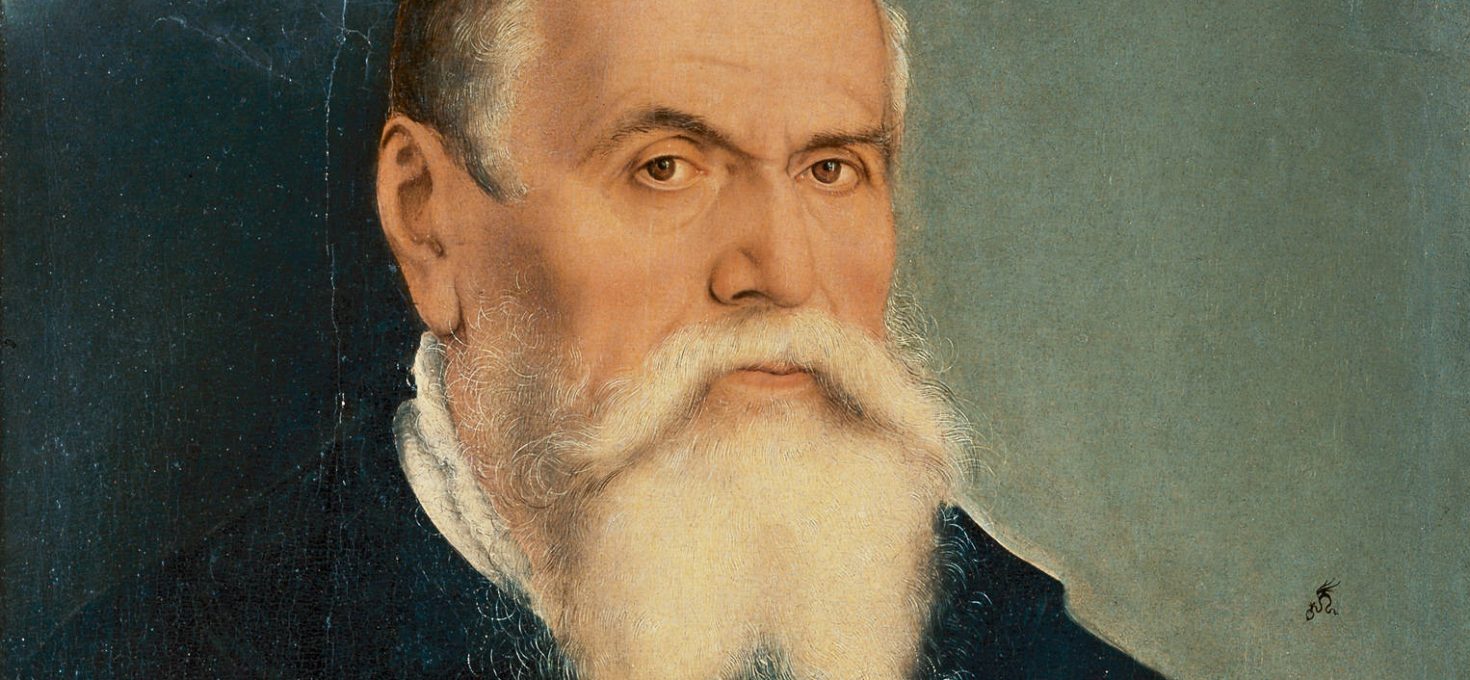

Titelbild

Zu sehen ist unser Lucas Cranach d. Ä., laut Inschrift im Alter von 77 Jahren. Vermutlich von seinem Sohn gemalt (1550), manche Quellen schließen ein Selbstbildnis jedoch nicht aus. Man beachte die kontrastiert hervorgehobenen Hände des Künstlers. Sie schufen tausende Werke, die in ihrer Einzigartigkeit unter die Haut gehen. Copyright: IMAGO / H. Tschanz-Hofmann.

Hier nochmal in voller Pracht:

Die anderen ungekennzeichneten Bilder: Copyright avecMadlen.com